O evento já ameaça entrar para o calendário oficial do brasileiro: entre o feriado de Ano-Novo, em 1° de janeiro, e o Carnaval, chega o dia de verão em que descobrimos estar sob risco de racionamento de energia pior do que gostaríamos. Neste ano, a efeméride caiu no início de fevereiro, quando o risco de racionamento para o ano chegou aos 6%. Não se trata de um limite oficial, mas o setor convencionou que, num sistema saudável, bem dimensionado e bem administrado, tal risco nunca deveria superar 5%. A desconfiança sobre o fornecimento de energia piora com episódios como a falha de transmissão ocorrida na terça-feira da semana passada, entre as regiões Norte e Sudeste. A pane deixou sem luz pelo menos 5 milhões de pessoas. Sob o piscar das luzes, o cidadão e contribuinte tem o direito de se incomodar. Num país com usinas hidrelétricas gigantes, como Itaipu e Tucuruí, com sol e vento fortes, reservas de gás natural e o petróleo do pré-sal, por que vivemos sob o espectro do racionamento?

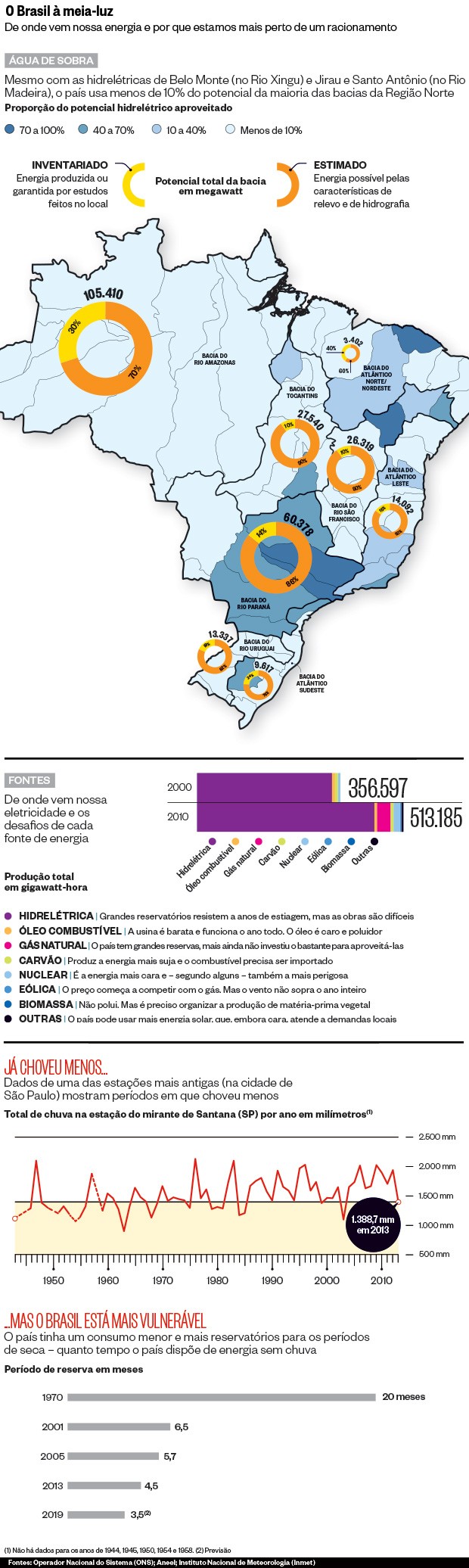

As reações do governo tendem a jogar a culpa no clima. É verdade que São Pedro não ajudou. Um período de tão pouca chuva sobre os reservatórios, como o iniciado no segundo semestre de 2013, só ocorreu em 2001, ano em que o governo federal teve de montar uma equipe para lidar com a crise – o “Ministério do Apagão”. Não se pode dizer, entretanto, que a seca atual seja extraordinária. “O cenário realmente coloca o sistema sob pressão. Mas ele precisa ter condições de aguentar essas situações atípicas”, diz Eduardo Bernini, ex-presidente da Eletropaulo. Nas últimas décadas, houve períodos com similar falta de chuva, sem que o fornecimento de energia ficasse tão ameaçado. Outras secas desse tipo virão no futuro. O problema verdadeiro surgiu, principalmente, por outros dois motivos, sem nenhuma relação com os desígnios da natureza. Nenhum deles admite soluções fáceis e imediatas, mas isso não desculpa os formuladores das políticas públicas para o setor. Nenhum dos dois surgiu do dia para a noite.

O primeiro dos motivos foi a decisão de não mais construir usinas hidrelétricas com grandes reservatórios, pela dificuldade do poder público em lidar com suas consequências – o deslocamento de populações das áreas afetadas e o impacto ambiental da inundação. Diante do ativismo de grupos indígenas, populações atingidas e ambientalistas, com apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário, tornou-se difícil construir hidrelétricas com grandes reservatórios, como Itaipu, concluída em 1982. Por isso, nos anos 1990, a política para o setor mudou. Desde então, o parque hidrelétrico brasileiro cresceu com usinas do tipo fio d’água, que não exigem barragens nem quedas-d’água. As maiores usinas em construção hoje, Belo Monte e São Luiz do Tapajós, são do tipo fio d’água. Pela ausência de reservatórios profundos, as usinas da nova geração são mais vulneráveis a secas. “Não temos mais reservatórios porque o país tropeçou em problemas ambientais”, diz Luiz Fernando Vianna, presidente do Conselho da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine). Nos anos 1970, num cenário hipotético em que os reservatórios estivessem cheios e parasse de chover completamente, o país ainda teria energia por quase dois anos. No início dos anos 2000, esse período de resistência a secas caíra para seis meses e, hoje, está em pouco mais de quatro meses. Por isso, diante de um período especialmente seco, como foi o último semestre, o país tem com que se preocupar.

Esse problema foi agravado por uma descoberta recente. Vários dos reservatórios antigos e profundos estão secando mais rapidamente do que deveriam. A falta de manutenção e o desmatamento do entorno têm levado terra e areia para esses lagos artificiais. “Os reservatórios já não têm mais tanta água quanto se imaginava, porque estão assoreando. Isso gera um problemaço”, afirma Edvaldo Santana, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (leia a entrevista aqui). A ausência de grandes reservatórios levou o país a uma via alternativa, que gerou um segundo problema – o segundo motivo que aumenta o risco de racionamento. Entre as várias fontes a que o país poderia recorrer, para complementar a hídrica, uma disparou à frente das outras. Tornamo-nos dependentes de usinas termelétricas.

Em comparação com as hidrelétricas, é rápido e barato construir usinas que gerem eletricidade a partir da queima de gás, óleo ou até carvão mineral – o trio de combustíveis fósseis poluidores. Construí-las também é mais simples e menos polêmico do que investir em energia nuclear, que, além de ser a opção mais cara, enfrenta as maiores resistências na área de segurança. As termelétricas também oferecem energia mais barata e confiável do que as principais fontes alternativas, como sol, vento e marés. O governo federal tem projeções animadoras para 2022, de aumento da importância da energia eólica e do gás natural, e de redução no uso de óleo. Mas 2022 está longe, e, no momento, a energia suja reina.

Até os anos 1990, essas usinas termelétricas eram vistas como uma forma de seguro para o sistema. Elas entrariam em ação só se tivéssemos algum problema com as hidrelétricas. No século XXI, o país se tornou dependente delas. A participação desse tipo de usina na capacidade total de produção de energia passou de 7%, em 2001, para 18% atualmente. “Elas se tornaram um seguro que usamos o tempo todo. Isso era previsível. Por isso, tínhamos de ter políticas para que elas se tornassem menos poluentes e produzissem energia mais barata”, diz o consultor João Carlos Mello, da Thymos Energia. A Apine, associação dos produtores independentes de energia, calcula que, a fim de tornar o sistema mais seguro, o país precisa duplicar a capacidade de geração das termelétricas baratas, cujo custo de fornecimento de 1 megawatt-hora (MWh) sai por R$ 150. Atualmente, para garantir o suprimento, temos de contar com termelétricas cujo custo de fornecimento fica acima de R$ 500 por MWh.

O custo mais alto chega ao consumidor de forma diluída. A conta relativa ao período de acionamento das termelétricas até agosto de 2013 será paga a partir deste ano. Nesse meio-tempo, o governo federal paga pela energia cara – é dinheiro queimado, em vez de ser usado para investimentos que tornem o sistema mais robusto no futuro. A maioria dos políticos e técnicos do governo hesita em confrontar interessados que assumem um discurso ambientalista e indigenista. A presidente Dilma Rousseff mostrou sua posição no ano passado. Num discurso sobre mudanças climáticas, ela alertou para o desafio das termelétricas e para a dificuldade de gerar mais energia hídrica. “Temos de enfrentar um fato: se continuarmos a fazer hidrelétricas a fio d’água, se continuarmos a ter a forma e também toda a arquitetura de energia renovável como temos neste momento, haverá uma tendência inexorável de aumento das térmicas em nossa matriz”, disse. Isso significa um fator de vulnerabilidade a secas e de poluição. Antes de resolver esses problemas complexos, há ações rápidas e mais fáceis de adotar.

Não se pode dizer que o parque energético brasileiro cresça pouco. Desde 2003, a capacidade de geração se expandiu, em média, 2,4% ao ano. É menos do que o necessário para uma economia em forte expansão, mas, infelizmente, não somos uma economia em forte expansão. Esse ritmo é o suficiente para acomodar o crescimento modesto que o país exibe. A rede de transmissão cresceu 3,8% ao ano no mesmo período. Os investimentos das estatais do setor, depois de passar por um achatamento entre 2002 e 2007, vêm crescendo. As declarações de incômodo de Dilma em 2013 diante do avanço das termelétricas deixam claro que essa expansão não garante ao país o sistema mais confiável possível.

Ainda falta ao governo federal encontrar uma fórmula que estimule o capital privado a entrar no jogo, sem que a energia se torne cara demais. Mudanças nas regras do setor, no ano passado, sob o pretexto de reduzir a conta de luz, praticamente paralisaram o investimento privado em transmissão. Além disso, a estrutura física do sistema aumentou mais rapidamente do que a capacidade de administrá-lo. Será necessário investir em redes inteligentes, e em maior capacidade de monitoramento, para que o sistema se torne mais confiável. Enquanto o governo não se entender com os investidores e ambientalistas, nossas luzes continuarão piscando.

Fonte: Blog do Planeta

Veja mais: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/02/bum-apagaob-no-pais-ensolarado.html